9月14日早上七点,“品质交通陇原行”主题采访团一行向着G331线大霍项目建设现场出发。一路上听司机师傅说马鬃山地处边境,环境恶劣危险,一般两车三人以上组队才能进入。路过马鬃山指示牌不久,就进入了无人区,风声呼啸,但四周透着一股孤寂和苍凉之感,我看向窗外,想知道是车开的快还是风太大,但是透过玻璃,看不到任何参照物,也看不到一丝绿色,满眼都是黑乎乎的岩石。

而就是在这不毛之地,有一千多人坚守两年,修建一条加快“一带一路”和“丝绸之路经济走廊”建设,促进甘新蒙三省经济文化交流,推动区域旅游和矿产资源开发的大漠“天路”——大霍公路。

建设之初,项目方就遇到一个难题。

大霍项目地处戈壁腹地,大风、干燥、温差大、气候条件复杂,易引起半刚性基层开裂,虽然早期微裂纹不影响路面车辆行驶,但是在车辆循环荷载的作用下,微裂纹逐渐扩展,引发基层开裂,使基层的承载能力变弱,寿命缩短。

作为一条兴边富民的经济路,也是一条卫国戍边的战备路,大霍公路在政治经济方面意义重大。

∆参与‘甘肃省绿色智慧公路关键技术研究及示范’项目课题的研究

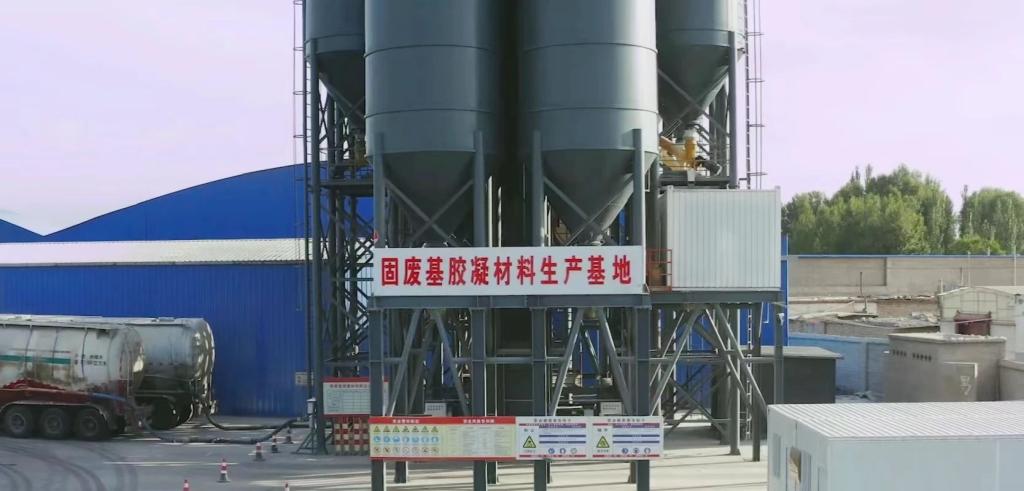

“面对大霍公路施工难题,我们积极参与‘甘肃省绿色智慧公路关键技术研究及示范’项目课题的研究,通过现场调查、试验对比,最终确定采用一种代替水泥的新型胶凝材料来解决基层开裂问题。”大霍项目办副主任周鹏说,“这种材料由水泥、工业废渣、外加剂按合理比例均匀混合形成,因此被命名为固废基胶凝材料,原理其实就是通过降低和延缓胶凝材料的水化反应,实现抑制半刚性基层收缩产生裂缝。”

∆固废基胶凝材料生产基地

试验成功后,在全线100公里内推广应用,使得该项目成为国内目前规模最大的固废基胶凝材料公路应用工程,同时,也形成了甘肃公路固废循环利用产业链,推动交通基础设施建设“绿色低碳、节能环保”迈上了新台阶。

上午7点30分从玉门出发,直到中午十一点左右才到达大霍项目办,而从项目办到施工现场还需一个小时。这200多公里让我们真切感受到了马鬃山的遥远和艰苦。在这个物资匮乏,通讯靠喊,用水靠拉,御寒靠“一身正气”的地方,面临的困难远远超出了他们的想象。

常年风沙不断、干旱缺水,这里的最高气温达40度以上,最低气温降至零下28度,每年8级以上大风天数平均为49天,曾被联合国教科文组织人类生存环境调查组认定为不适宜人类居住的“生命禁区”。

这么艰苦的环境,怎么坚持得下来?

在采访的过程中,我的疑惑被逐渐解开。

作为省交投公司大霍一标项目经理,肖得高把心放在了每一个建设工人上。他说:“这条路在施工方面没有难度,难的是让大家团结一心。我也知道大家都很不容易,来到环境这么艰苦的地方搞建设,我能做的就是把工资每月足额打到银行卡上,给大家尽量提供舒适的生活和住宿环境。”大霍项目办督促各施工单位对建筑工人生活驻地开展标准化建设,为前来探亲的工人家属修建了“工友之家”和“候鸟驿站”,切实提高建筑工人生活条件。

∆“工友之家”和“候鸟驿站”

机械司机王玉德说:“今年我的孩子考上了大学,项目办给我们发放了3000元的助学金,对我们这么好,感觉自己吃点苦都值得了。”

∆组织职工去口岸接受爱国和国防教育

除此之外,项目办更是注重工人们精神的富足,在国庆节等特殊日子,组织一线建筑工人去口岸接受爱国和国防教育。用他的话说就是要做到思想跟情感的统一,不仅让大家知道怎么做,更要愿意去做。

∆大霍项目施工现场

大霍项目一标总工程师樊金虎告诉记者:“我们大霍项目的人都是敦当项目结束后过来的。”2022年2月,大霍一标项目开始建设,面对戈壁,他满怀豪情续写自己的“大漠之旅”,虽然项目在变化,但对于樊金虎来说,始终奋战在一线、始终保持工作热情是他一直坚守的初心。八年时间,他们把筑路初心镌刻在茫茫戈壁,把无私无畏奉献在国境边界,戈壁上的明月,映衬着他们不变的昭昭初心。

项目路基工程、涵洞工程、桥梁工程全部完工,完成率100%;

主线底基层、基层铺筑全部完工,完成率100%;

9月14日,在酒泉马鬃山境内省交投公司大霍项目工地,工人们顶着四级大风正在加紧施工防护栏做最后的收尾工程,为年底通车做最后的冲刺。